采矿诱发地震的核心原因

采矿活动通过改变地下应力分布和岩体结构,成为诱发地震的主要人为因素,其机理可归纳为以下四类:

应力集中与突然释放

形成机制

:采矿形成大面积空洞,导致原有地应力平衡被打破。局部构造应力、采挖附加应力与大地应力场变化叠加,在采空区边缘或断层附近形成高应力集中区。当应力超过岩体强度时,能量以地震波形式突然释放。 典型案例

:西伯利亚库兹巴斯露天煤矿因长期开采引发6.1级地震,震源深度仅320米,表明浅层应力扰动可触发强震。 断层活化与岩体破裂

直接触发

:采矿扰动可能使断层复活或触发岩体破裂。例如,1989年德国沃克斯豪森钾矿开采引发5.6级地震,1994年南非总统牌矿也发生5.6级地震,均与断层活化有关。 岩爆现象

:煤岩体在极限平衡状态下突然释放能量,称为“岩爆”或“冲击地压”,常伴随强烈震动和瓦斯突出。 采空区塌陷与顶板失稳

塌陷型地震

:采空区煤柱受压失稳或顶板大规模陷落会引发地震。这类地震震源极浅(数百米至3千米),能量直接作用于地表,可能导致地面裂缝和建筑损坏。 其他诱因

溶浸采矿

:通过注入液体改变岩体应力状态,可能诱发地震。例如,伊拉克Mishraq地区硫磺开采因注入热水导致浅层岩体沉降并引发地震。 地下核试验或爆破

:大当量爆炸可能触发地震活动,但争议较大。

采矿诱发地震的规避方法

针对上述成因,需从开采设计、监测预警、工程加固和应急管理等多维度综合施策:

优化开采方案

区域部署

:避免在构造脆弱区集中作业,合理规划采矿区域。 控制推进速度

:减小回采工作面悬跨步距和面积,降低上覆岩层应力集中风险。 顶板管理

:对坚硬顶板进行强制放顶或预裂,提前释放潜在能量。 应力监测与卸压技术

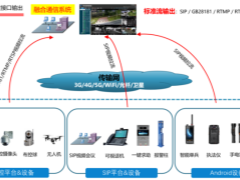

实时监测

:建立三维地震观测网和微震定位系统,结合神经网络预测模型,对矿震趋势进行研判。 超前卸压

:采用煤体超前卸压技术,在应力集中区提前释放能量。 工程加固与支护

支护标准

:严格按照要求选用和布置矿用支护部件,确保巷道稳定性。 加固重点区域

:对围岩坚固的大巷进行加固,避开架棚巷道和单体支护巷道。 密闭构筑

:构筑强力堵风密闭,防止有害气体泄漏。 应急预案与人员培训

预案制定

:明确疏散路线、避震地点和救援流程,定期开展矿震应急演练。 风险宣传

:加强矿区群众宣传,提升地震风险防范意识。 自救互救

:培训人员掌握震后自救技能,如保持呼吸畅通、避开倒塌物、用砖石支撑残垣等。 次生灾害防控

防余震措施

:保持疏散路线和避震地点畅通,对受伤人员进行简单包扎和固定。 救援原则

:优先救助近处被困者,针对窒息、出血、骨折等情况予以适当处置。

结论

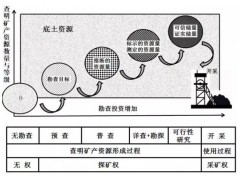

采矿诱发地震的本质是人类活动对地应力平衡的破坏。通过科学规划开采方案、强化监测预警、加强工程加固和完善应急管理,可有效降低矿震风险。例如,辽宁省抚顺市老虎台煤矿通过卸荷重力应力场研究,提出了煤柱失稳和顶板下沉的防控路径。未来,需持续结合基础研究和工程实践,构建更完善的矿震防治体系。