矿产资源是经济社会发展的重要物质基础,是国家的宝贵财富。作为六类国有资源之一,矿产资源的高效盘活和转化利用,对于深化国有“三资”管理改革、深入推进“大财政”体系建设、有力有效保障稳增长、防风险、保民生都具有十分重要的意义。

湖北矿产资源的主要特征

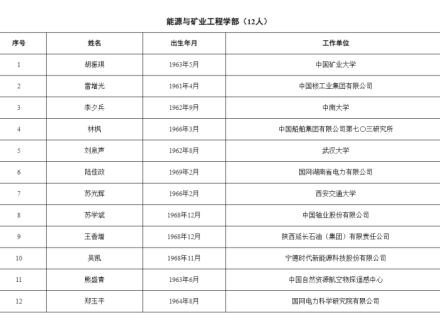

矿产资源“两多两少”。湖北省矿产资源种类多,截至2024年底,全省已发现矿产153种、占全国已发现174种矿产的87.9%,居全国第7、中部第3;查明有资源储量的矿产105种,占全国163种有资源储量矿产的64.4%,居全国第11、中部第5。其中查明资源储量的战略性矿产32种(全国36种)。非金属矿产多,截至2024年底,湖北省已发现非金属矿产89种,占全省已发现矿产的58.2%,其中磷、岩盐、建筑用白云岩、饰面用花岗岩等32种化工、建材非金属矿产保有资源量居全国前五。常规能源矿产少,石油、天然气、煤炭保有资源量分列全国第17、20、25位。传统大宗金属矿产少,铁、铜、金、锰、铅、锌、铝保有资源量分列全国第10、14、20、13、23、20、12位。

资源规模“三喜两忧”。产业支撑强。依托丰富的矿产资源,湖北省已形成从矿业采选、冶炼、压延加工到金属制品较为完备的产业体系,支撑湖北建成全国最大磷复肥生产基地和精细磷化工生产基地、全国知名钢铁冶金生产基地、全国重要盐化工生产基地、中部最大炼油基地和大理石、花岗岩板材生产基地,钢铁冶金、磷盐石油化工、水泥石膏建材等资源型产业成为湖北省优势产业和重要的经济支柱。战略地位高。全省一些已查明资源量但尚未充分利用的资源,如铌、钛、锂、钒,随着新能源新材料产业蓬勃发展,在保障国家资源安全、培育新兴产业中的战略地位和作用日益显现。资源潜力大。湖北省铅、锌、钒、铝土等矿产有70%以上找矿潜力,铁、铜、金等矿产有50%以上找矿潜力;页岩气预测资源量居全国第3、中部第1。加大找矿力度,深度挖掘资源潜力,能够为支点建设提供有力资源要素保障,但是已查明资源量的矿产中小矿多、大矿少。全省固体矿产上表矿区,小型矿床占比73.4%,大型矿床仅占8.5%,且中贫矿、难采选矿产多,客观影响了矿产资源规模化集约化开发利用。非金属矿产储采比高、战略性金属矿产储采比低。全省磷、盐、水泥用灰岩、建筑用石料等资源储采比在80%以上,现有矿山静态服务年限超过50年,而铜、金等资源储采比不足40%,难以保障资源消耗需求。

资源变资产面临瓶颈制约

机制性统筹还需进一步完善。一是跨部门协同管理机制欠缺。尚未建立由省级矿产资源主管部门牵头,财政、生态环境、税务、地质等多部门联动的矿产资源资产化管理体系,矿产资源勘探开发与生态保护、财税政策、下游产业需求衔接不畅,省市县企联动勘探开发力度不够。二是资金投入结构不对称。国有资本与社会资本尚未形成有效联动,政府性勘查资金投入占比较大、社会资本参与度不足,市场化勘查投入机制和激励机制尚需健全。三是矿业权市场化配置程度较低。省地勘基金440个勘查项目成果尚未完全转化为矿业权。

政策性供给还需进一步优化。一是立法工作相对滞后。全省矿产资源领域现有两部省级地方性法规,即《湖北省地质矿产勘查管理条例》(1998年4月2日颁布实施,2017年11月29日第四次修正)和《湖北省矿产资源开采管理条例》(1997年12月3日颁布实施,2016年12月1日第二次修正),已与全省经济社会发展和矿产资源管理制度改革要求不相适应,有必要进行全面修订。二是政策支持有待加强。湖北已有10年未专门出台新的政策措施引导和支持矿业发展。而2024年以来,全国已有江西、福建、新疆、四川等4省区政府出台促进矿业高质量发展的政策性文件。三是探矿权确值缺乏统一规范。现行做法一级市场上的增量探矿权,以招拍挂价格确值入账;二级市场上的存量探矿权,以转让交易前双方约定的某个时点为基准评估价款确值。探矿权出让、转让前后,缺乏统一规范的制度安排来确认探矿权价值,导致存量探矿权价值难以转化进入资产负债表,增量探矿权招拍挂价值不能充分展现资源现实价值,让矿产资源变资产打了折扣。

矿业金融创新还需进一步加强。一是资源资产化缺乏强市场主体支撑。如我省仅有兴发、宜化、新洋丰等数家磷化工行业上市公司,“大而不强”“聚而不优”特征明显,对优质矿产资源统筹整合的力度有限,以金融杠杆撬动社会资本的力度有限,以企业为载体将矿产资源转化为矿业发展资本的力度有限,从“资源高地”迈向“产业高地”的发展困境亟须破解。二是资产证券化缺乏实践路径。湖北省目前没有以采矿权未来收益为底层资产进行证券化的先例,主要是当收益可预期、交易可实现、风险可控制时,针对市场主体开展常规性项目贷款、抵押、质押、授信等融资。

几点建议

加强政策供给,联动推进矿产勘查开发。一是加强顶层设计。结合新修订的《中华人民共和国矿产资源法》和湖北实际,推动尽快修订《湖北省地质矿产勘查管理条例》和《湖北省矿产资源开采管理条例》,抓紧出台促进矿业高质量发展的政策性文件,以突破性政策推动突破性找矿,推动矿业高质量发展,有力支撑支点建设。二是加强规划引领。加强地质找矿与国民经济和社会发展规划、国土空间规划、矿产资源规划的衔接,加力推进实施新一轮找矿突破战略行动,持续优化基础调查区、重点调查区、重点勘查区、重要矿山“四区”布局。三是加强统筹协调。由自然资源部门牵头,省发展与改革、财政、生态环境、经信、应急、能源、林业、地质等部门参与,建立全省矿业发展联席会议制度,共同推动解决湖北省矿业高质量发展存在的问题。

构建“1+1+N”基金矩阵,加大找矿投入力度。一是设置1个省级基础地质工作公益专项。由省财政每年投入1亿元,省自然资源厅管理、省地质局承担,持续开展基础性地质调查以及战略性矿产资源、重点成矿区远景调查和潜力评价、成矿区划及前期勘查、区块优选调查评价等工作,提供找矿靶区和勘查区块建议,夯实找矿基础。二是建立1支省级风险勘查基金。按照“政府主导、市场运作、专业管理、依法监督”原则,由省财政厅牵头,省属企业、国有矿山企业、金融机构、省属地勘单位共同出资,以财政资金与社会资金共同设立10亿元省级风险勘查基金,重点投向“51020”现代产业集群所需的战略性矿产勘查,提高勘查程度、放大资源经济价值。三是建立N支矿业产业基金。支持财力较好、资源禀赋比较优势明显、根植性产业基础扎实的市县设立矿业产业基金,“一矿一策”投向产业链配套和民生所需的矿产勘查,合力推动矿产资源快速增储上产,共同推进地方特色矿业产业链发展。

持续推动金融创新,畅通矿业上下游资金循环。一是培育壮大矿业产业集群和市场主体。发挥矿业链链长(主)引领带动作用,推动磷化工、盐化工等万亿级支柱产业,新材料、绿色建材、低碳冶金等五千亿级优势产业,新型能源、深地矿产资源开发利用等千亿级特色产业等先进制造业产业集群规模化发展。分矿种“一矿一策”做大做强市场主体并推动上市,以强市场主体为载体引导资本市场、金融机构深度参与矿业,拓宽“贷、股、投”等多种方式融资渠道,助力市场主体获得上市收益,支撑后续地质勘查相关业务,形成投入-产出-再投入-再产出的良性循环。二是制定矿产资源确值办法。结合新矿产资源法实施,在全国率先探索出台统一规范的矿产资源确值政策文件,加快推动实现存量和增量矿产资源变资产。对开发计划暂不明确、资产权属清晰、具备潜在开发价值的矿业权,引导市场主体集中收购,由金融机构为矿业权交易提供配套融资,推动实现“沉睡资源”盘活。三是试点探索资产证券化路径。支持信用等级AAA的优质省属企业、国有矿山企业等强市场主体作为发行人,以流动性支持、差额补足承诺等增信来降低发行难度和融资成本,以成熟运营、储量经国际标准认证、开采难度偏小的矿产项目作为基础资产推进资产证券化,丰富资源型化债实践路径。支持金融机构为开发方案明确、发展前景良好的项目提供项目贷款,向实施主体提供从取得探矿权到完成矿山建设的全流程金融支持。